Per la prima volta nella storia della Repubblica è stata chiesta in maniera ufficiale un’indagine conoscitiva per appurare in modo oggettivo quale sia la reale entità del denaro che lo Stato trasferisce al Sud e al Nord del Paese. Una vera e propria operazione verità chiesta da Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, dopo aver visionato dei dossier pubblicati sul Quotidiano del Sud e a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani. Invero, quest’ultima a suffragio del progetto sull’autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, ha utilizzato un dato estremamente parziale per dimostrare che sarebbe il Mezzogiorno a ricevere più di tutti, secondo quanto comunemente ritenuto.

Il dato fornito dalla Stefani, benché corretto, è relativo infatti alla spesa delle Amministrazioni centrali che corrisponde solo al 22,5% dell’intera spesa statale regionalizzata (SPA). Di fatto, con i dati della Ragioneria Generale dello Stato e dei Conti Pubblici Territoriali, la Svimez lascia emergere una realtà del tutto diversa. Ovvero, il Sud con una popolazione pari al 34,3% di quella nazionale, riceve il 28,3% della spesa pubblica complessiva, mentre il Centro-Nord con il 65,7% della popolazione italiana percepisce il 71,7% del totale di denaro pubblico. In altre parole, al Sud viene tolto il 6% di quello che secondo la Costituzione gli spetta, per essere elargito al Centro-Nord. Un 6% che equivale a 61,5 miliardi di euro illegittimamente sottratti ogn’anno al Meridione. A ciò vanno poi aggiunti almeno altri 45 miliardi che il Nord “prende” al Sud a fronte dei prodotti e servizi vendutigli (De Bonis, R., Rotondi, Z., Savona, P., 2010. Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle regioni italiane. Editori Laterza, pp. 294).

Un impoverimento dunque continuo, per un totale di circa 106,5 miliardi l’anno, il cui conseguente degrado, come mostrato nel mio libro Italós. Perché siamo arrivati a tanto?, ha il potere di agire nelle generazioni sul mutamento delle stesse mentalità.

A invertire il vecchio paradigma secondo cui il Sud camperebbe sulle spalle del Nord è ormai perfino la stessa Commissione Bicamerale per l’Attuazione del Federalismo Fiscale. Infatti, come si legge nel libro-inchiesta di Marco Esposito Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale, la Commissione, intendendo appurare l’entità del presunto immane flusso di denaro giungente a Sud da Nord (e alimentante gli sprechi del Meridione), si è resa conto dell’esistenza di una situazione diametralmente opposta a quella che riteneva vi sussistesse.

Tuttavia, anziché adoperarsi ‒ secondo quanto previsto appunto dal federalismo ‒ nel garantire un livello minimo di risorse essenziali (LEP) in tutt’Italia (come base di partenza equa dalla quale dare inizio allo sviluppo in maggiore autonomia delle differenti realtà del Paese), la Commissione ha fatto di tutto per lasciare le cose così com’erano (e per giunta aggravandole), costruendo il criterio del finanziamento ai Comuni italiani sulla base della loro spesa storica, cioè attribuendo somme pari a quelle da essi sempre ricevute: al Sud molto inferiori a quelle del Nord (a Reggio Calabria per gli asili nido sono trasferiti 90mila euro, mentre alla più piccola Reggio Emilia 9 milioni di euro: 100 volte di più. Moltissimi Comuni, come Altamura con 1.800 bambini, ricevono invece zero euro).

L’autonomia differenziata, insistentemente chiesta in questi giorni dalla Lega e dalle tre Regioni del Nord, accentuerebbe ulteriormente questa situazione che, in più, diverrebbe legale e costituzionale. Si istituzionalizzerebbe una prassi che, sebbene consolidata dall’Unità d’Italia in poi, ufficialmente rimane ancora illegale. E di nuovo, come per il federalismo fiscale, pure l’autonomia differenziata muove dall’assunto, tanto scontato quanto infondato, dell’immane e continua emorragia di fondi settentrionali divorati da un Sud che, per inefficienza, non farebbe che sprecarli. Peccato che proprio il lavoro della Commissione Bicamerale per il federalismo fiscale abbia accertato che persino il discorso sulla maggiore inefficienza del Sud, nello spendere il denaro pubblico ricevuto, sia una leggenda.

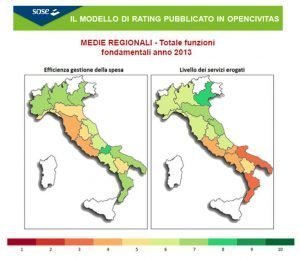

Infatti, tramite elaborazioni della Sose (società del Ministero dell’Economia e della Banca d’Italia), la Commissione ha fornito i valori medi d’efficienza di gestione della spesa per ogni singola Regione a statuto orinario. E, sorprendentemente, come si evince dalla prima mappa sulla sinistra in figura, al Sud, contrariamente a quanto ritenuto, gli indici sono dello stesso livello di quelli del Nord; con Calabria e Puglia efficienti nello spendere il denaro pubblico quanto Piemonte, Lombardia e Veneto; o con la Basilicata dagli indici pari a quelli di Emilia Romagna e Liguria.

Ironia della sorte, poi, la Regione più efficiente nello spendere il denaro pubblico, il Molise, è meridionale. Mentre le due dalle peggiori performance, Toscana e Lazio, appartengono al Centro-Nord. Inoltre, dalle medesime elaborazioni, inaspettatamente, vien fuori che Napoli, Foggia o Bari nello spendere il denaro pubblico sono efficienti quanto Torino e Genova e addirittura più efficienti di Milano, Verona, Parma, Reggio Emilia o Bologna; ancor di più poi rispetto a Modena, Ravenna e Prato; nonché molto di più rispetto a Padova o Firenze. L’efficienza delle tre città del Sud è poi ancor più grande se paragonata a quella di Brescia, Roma o Venezia (quest’ultima dopo Reggio Calabria la più inefficiente).

Inoltre, dal raffronto fra la mappa di sinistra e quella di destra (riguardante il livello dei servizi erogati) si comprende in modo ancor più limpido e immediato che, se a fare la differenza tra ciò che funziona al Nord e quel che non funziona al Sud non sono l’inefficienza o gli sprechi di quest’ultimo, forse sarebbe tempo di ricercare le cause dei ritardi del Mezzogiorno nella scandalosa e taciuta sottrazione di linfa vitale che continua a tarpargli le ali sul nascere, da più di un secolo e mezzo.