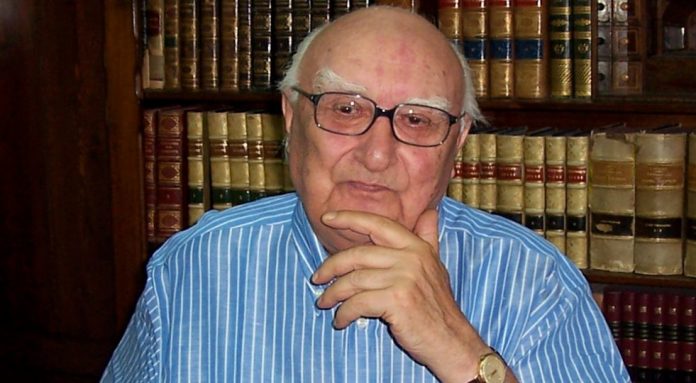

Andrea Camilleri narratore, sceneggiatore, autore teatrale, intellettuale, tradotto in tutto il mondo non è solo un caso letterario, capace di conquistare anche il variegato pubblico della Tv con il Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti. Siamo di fronte a una figura poliedrica di intellettuale, capace di esprimere la corda universale della sicilianità, come hanno saputo fare i grandi della letteratura isolana: da Verga a Pirandello. Per esprimere un universo di contenuti così ricco, occorre la lingua adatta. Ed è su questo originale e complesso aspetto che si sofferma l’analisi di Franco Lo Piparo, professore emerito di filosofia del linguaggio dell’Università di Palermo.

Professore, vorrei che ci aiutasse a comprendere l’eccezionalità di un autore che ha saputo esprimere un volto originale della sicilianità, ma che è arrivato alla celebrità molto tardi. La costruzione di una lingua originale, come il vigatese, creato ad arte dalla fertile immaginazione dello scrittore, può essere considerata come il segreto di tanta popolarità?

In presenza di un successo così eccezionale di pubblico, non solo italiano, è fuorviante cercare il “punto d’Archimede” che regge il tutto. I fattori sono tanti, tra i primi il talento letterario e la capacità di Camilleri di sapere raccontare storie che intercettano problemi e questioni che l’italiano contemporaneo si porta dentro. Credo, dunque, che la domanda dovrebbe essere un’altra: perché tanto successo in tutte le regioni italiane nonostante l’uso di una lingua così ancorata a una sola regione, la Sicilia?

Pare che sia proprio il dialetto la molla che continua a interessare e a incuriosire milioni di persone, dalla “casalinga di Voghera” a Pantelleria. Evidentemente i dialetti, nel contesto della società globalizzata, godono di ottima salute, non crede?

Il termine “dialetto” in questo caso è inappropriato. O almeno bisogna intendersi su che cosa si intende con dialetto. Se con dialetto si intende un idioma usato da gruppi sociali incolti e popolani, il vigatese non è un dialetto. Se al termine dialetto si dà il significato che gli dava Pirandello, elaborando una tesi di Dante, allora può essere accettata questa definizione.

Può spiegare meglio questo passaggio?

Dante, nel De vulgari eloquentia, che giova ricordare è stato scritto nel 1300, sostenne che il volgare comune italiano non ha una capitale che funzioni da modello per gli altri parlanti, «fa sentire il suo profumo in tutte le città italiane ma non risiede in nessuna di esse». La frase latina bisognerebbe farla imparare a memoria ai nostri studenti: «in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla». Pirandello, in occasione di una conferenza su Verga, elabora così la straordinaria intuizione di Dante: «Da noi (…) fin da quando è nata la letteratura italiana, la generalità ha questo di particolare: la dialettalità, da intendere come vero e unico idioma, vale a dire come essenziale proprietà d’espressione (…). E questo perché da noi avvenne ciò che in nessun altro paese è avvenuto, che ogni regione, o anche solo una città, fu piccola e pure spesso grandissima nazione, e Roma anche il mondo; il che non è difetto, ma anzi ricchezza, ricchezza di storia, ricchezza di vita, ricchezza di forme e di costumi, ricchezza di caratteri; e stolido è per l’arte volervi rinunziare, invidiando alla Francia quei piallati caratteri comuni della sua generalità». Ho fatto queste citazioni per dimostrare con maggiore chiarezza come il “vigatese” di Camilleri non sia dialetto, ma dialettale nel senso di Pirandello e Dante. È l’italiano parlato dalle persone colte in Sicilia e per questo è capito da chiunque parli l’italiano, indipendentemente dalla regione in cui è nato e vive.

Restiamo sull’analisi del vigatese, che mi pare aspetto essenziale per comprendere l’autore. È corretto sostenere che nasce da una particolare commistione di italiano e siciliano?

No, nessuna commistione. La commistione fa pensare a due lingue che vivono separate e che, grazie all’abilità di uno scrittore, si mescolano. Il vigatese è italiano quanto lo è la lingua della Divina Commedia o dei Malavoglia di Verga o del Pasticciaccio di Gadda. Sono tutte quante varietà di italiano e la lingua italiana altro non è che l’insieme di tali varietà.

Lo scrittore di Porto Empedocle compie consapevolmente questa operazione?

Indubbiamente. Camilleri ci restava male quando lo definivano «scrittore siciliano». Amava definirsi «scrittore italiano nato in Sicilia». Così come Dante è poeta italiano nato a Firenze.

Significa che, alla luce di un’analisi più attenta, Camilleri non ha inventato nulla?

Nelle lingue nessuno crea ex nihilo (dal nulla n.d.r). Camilleri dà forma letteraria a una caratteristica strutturale e di lunga durata dell’universo linguistico siciliano. A partire dal Cinquecento in Sicilia molti documenti ufficiali si scrivono in vigatese. Ne vuole una prova? Legga i Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748 pubblicati da Mongitore e vi troverà tanto vigatese. Oppure legga i numerosi catechismi ad uso delle parrocchie siciliane fino a quasi tutto l’Ottocento. Posso fare un esempio tratto dal catechismo datato 1761 redatto da Salvatore Ventimiglia, vescovo di Catania?

Prego, La seguo con interesse…

D. Ccè obbligu pr’un Cristianu di sapiri la Duttrina Cristiana?

R. Ccè obbligu grannissimu.

D. Pirchì diciti, ca ccè obbligu grannissimu?

R. Pirchì s’un Cristianu nun sapi la Duttrina Cristiana, nun avirà la saluti eterna, e sarà dannatu.

Oppure, legga la preghiera del Padre Nostro come viene detta in San Giovanni Decullatu (1908) di Martoglio: Patri nostru ca siti ’ntra li celi sia santificatu lu vostru nomu, vegna a nui lu regnu vostru, sia fatta la vuluntà vostra accussì ’n celu comu ’n terra. Datici oggi lu nostru pani cutiddianu, rimetti a nui li nostri debiti comu nui li rimittemu a li nostri debituri. Nun ci indurri in tintazioni ma liberani di li mali. E cusì sia. Come si vede, il vigatese ha una storia che precede Camilleri.

Intende sostenere che il siciliano altro non è che italiano?

Il siciliano altro non è che una varietà di italiano. È una storia di lunga durata che ho raccontato nel saggio Sicilia linguistica ospitato nel volume Sicilia (1987) della einaudiana Storia d’Italia e su cui spero di tornare presto di nuovo.

Martoglio e Verga, sono gli altri autori che più volte Lei ha richiamato in un recente intervento apparso sul quotidiano la Repubblica, dedicato alla figura dello scrittore scomparso lo scorso 17 luglio. Qual è il filo rosso che lega questi tre grandi autori siciliani?

L’ha indicato Verga in un’intervista del 1895 a Ugo Ojetti: «Ascoltando, ascoltando si impara a scrivere». Ascoltando, non leggendo. Verga, ad esempio, mette in bocca al popolo di Aci Trezza non un presunto siciliano ma l’italiano parlato nelle conversazioni con Capuana: infarcito di parole siciliane ma anche di toscanismi colti. Vuole ancora un esempio? Compare Alfio: «Vi porto meco alla Bicocca». Luca: «Questo era il posto del babbo, dove c’è la forcola nuova». Patron ’Ntoni: «Ah! mamma mia! Ah! mamma mia!». Piedipapera: «Io non posso mica chiuderle l’uscio sul muso». Croce: «Il sindaco son io, caspitina!». Potrei continuare ancora per molto. Lo chiama siciliano? Lo dice esplicitamente lo stesso Camilleri dialogando con De Mauro: per scrivere in vigatese «cominciai ad analizzare come parlavamo noi in famiglia».

Altro nodo importante, che Lei ha messo in evidenza ricordando l’opera di Camilleri, riguarda il rapporto tra élite e popolo. Un binomio complesso che ha trattato occupandosi in diversi scritti di Gramsci, intellettuale che ha elaborato una rilettura critica della tradizionale contrapposizione tra culture egemoniche e culture subalterne. Nello scrittore siciliano come si evolve questo binomio?

La risposta è molto semplice: con l’uso del vigatese, che non è né lingua di élite né lingua subalterna. Il suo straordinario successo ne è la testimonianza.