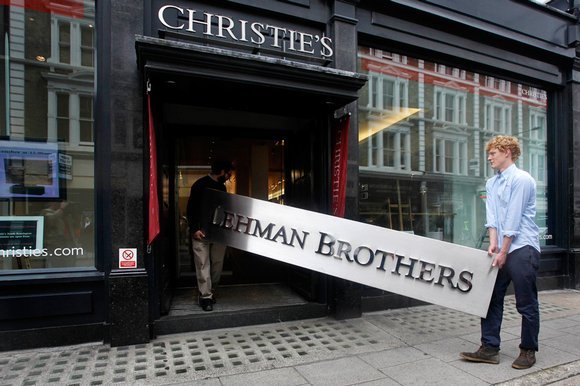

Disfatta Lehman Brothers dieci anni dopo, ecco i “meriti” della crisi.

Ogni grande crisi del capitalismo ha il proprio evento-simbolo: nel Seicento furono i tulipani a segnare il crack finanziario olandese e aprire la via al predominio dell’impero inglese sul mondo. All’inizio del nuovo millennio questo ruolo tocca a una banca che fallisce: non ad un’impresa qualsiasi ma ad una banca; non ad una banca qualsiasi ma alla quarta per rilevanza nel paese più ricco del pianeta: la Lehman Brothers. Una banca che crollò sotto il peso di un prodotto finanziario complicato da comprendere – i mutui sub-prime – pagando il massimo pegno per la propria sete di profitto. Ne parlano due belle opere recenti, Too Big To Fail e La Grande Scommessa, con cui gli americani hanno cercato di riflettere su questo evento-shock, affidandosi, come loro prassi, alla finzione. Vale la pena spenderci su qualche ora, per leggerle e/o guardarle.

La crisi dei tulipani fu probabilmente la prima del capitalismo a manifestare una natura sistemica, ovvero a coinvolgere una platea ben più ampia di quella dei soggetti direttamente impegnati sul campo entrato in crisi. Anche quella apertasi con il fallimento della Lehman Brothers è stata sistemica, e così saranno probabilmente tutte le crisi che il capitalismo patirà, di qui al futuro.

Gli scongiuri non servono: altre crisi verranno, è certo.

La crisi è fisiologia del capitalismo e in effetti, a ben guardare, un’altra grande crisi sistemica è già venuta (e, forse, più o meno, passata). È quella dei cosiddetti debiti sovrani, che dal 2010 ha flagellato l’Eurozona. Ce la ricordiamo, in Italia, per il governo Monti; nel mondo economico per eleganti chicche linguistiche, come i PIGS. Ma, soprattutto, se la ricorda il popolo greco, flagellato volgarmente dalla Triade per le proprie colpe finanziarie passate.

Il decennale del fallimento della Lehman Brothers merita di essere colto, perché la crisi che inaugura ha avuto, per così dire, un merito speciale.

Ci ha costretti, infatti, ad acquisire consapevolezza di una cosa enorme, fondamentale per analizzare la contemporaneità ed ogni fenomeno economico (e poi sociale) che ci presenta: la finanziarizzazione dell’economia.

Capiamo di che si tratta con un esercizio di semplificazione, la cui grossolanità speriamo il lettore vorrà perdonarci.

Il capitalismo funziona tutto sommato in modo piuttosto lineare: il mestiere del capitale, cioè del denaro, è produrre altro denaro. Ciò può avvenire in due modi: impegnandolo nella produzione e vendita di beni e servizi; impegnandolo in acquisto e vendita di titoli, valute, eccetera. L’economia che usa denaro per produrre/vendere si chiama economia reale; l’altra, economia finanziaria. Se investo in una start-up, per esempio, faccio economia reale; se investo nell’acquisto di titoli di Stato, no.

Dalla sua nascita fino a tempi recenti, l’economia si è riconosciuta prevalentemente nella propria natura ˈrealeˈ e questa era perciò l’oggetto di riflessione e osservazione. Ne è prova il fatto che Adam Smith, il filosofo morale scozzese considerato il padre della scienza economica, nel 1776 dà alle stampe un libro, The Wealth of Nations, che indaga i meccanismi del capitalismo a sé contemporaneo, attraverso una analisi dell’economia reale. La finanza, tuttavia, è sempre stata presente, certo – e in Italia ben lo sappiamo, dato che i primi grandi banchieri dell’Occidente nascono nel medioevo italiano – ma, sostanzialmente, in ordine funzionale all’esercizio dell’economia reale (guerre incluse).

Che cosa succede nel 2008, quando Lehman Brothers manda i propri impiegati per strada, con i cartoni in mano, a cercare lavoro altrove?

Succede che ci accorgiamo che il rapporto di forza si è invertito. 12 a 1 è la misura: per un dollaro di Pil reale generato nel mondo, ve ne sono 12 di Pil finanziario. L’economia finanziaria è cresciuta molto di più della reale. Ma non solo. La crisi ci ha fatto anche accorgere del fatto che l’economia finanziaria è diventata un’altra cosa: per esempio, fa circolare denaro su circuiti paralleli e mai convergenti all’economia reale; inventa sempre nuove forme per non estinguere mai il debito, trasformandolo in altri valori sui quali speculare; condiziona stati sovrani attraverso i loro titoli di debito; stravolge le prospettive gestionali delle imprese, con l’ideologia della creazione del valore; genera (e rapidamente) enormi ricchezze individuali inconcepibili. L’economia finanziaria muta, in definitiva, la vita ordinaria delle persone, agendo per vie indirette ma, nondimeno, formidabilmente efficaci.

Lehman Brothers è stata per decenni una primaria protagonista della trasformazione dell’economia in senso finanziario. La sua fine è il contrappasso dantesco per quanto di male in questo processo è stato generato. Ma sia chiaro: se il mondo in questo trentennio di prima globalizzazione è andato avanti – ed è andato avanti – in parte è anche merito della finanza. In medio stat virtus.