Sono passati solo vent’anni, un quinto di secolo appena e il 1999 pare un puntino lontano, flebile sussurro di un tempo che fu.

Eppure, c’è stato un passato ‒ il 1973 ‒ in cui quell’anno significava futuro: per l’esattezza, un futuro talmente remoto da avere le fattezze fantascientifiche di basi lunari e improbabili tutine da Eternauti indossate anche in casa. Era la serie Spazio 1999 di cui certamente chi frequenta gli anta serberà memoria.

Dopo appena un quinto di nuovo secolo, dunque, quello vecchio pare essere già preistoria (di qui il riferimento al 1999). Certamente, non è la prima volta che questo accade nella millenaria vicenda degli umani, anzi; ma questa volta sembra speciale, perché riguarda noi che ci stiamo in mezzo e che, forse per la prima volta, ne siamo ben consapevoli e informati.

Diceva Friedrick Hegel: «Se a un uomo coi capelli tolgo un capello, egli resterà tale; se gliene tolgo cento, egli sarà ancora un uomo coi capelli; se glieli levo tutti, sarà divenuto calvo». Intendeva dire, il maestro tedesco, che la quantità di un accadimento, o di un gesto, alla fin fine modifica la qualità dell’oggetto o della situazione.

Ebbene, la trama del racconto nella quale siamo immersi, da protagonisti e comparse a seconda dei casi, è esattamente di questo genere. Concerne il cambiamento di qualità dell’esperienza esistenziale di noi sapiens sapiens: questi primi venti anni, stanno imprimendo alla nostra esistenza una tale mole di grandi cambiamenti, da modificare la qualità stessa dell’esistenza.

In appena venti anni abbiamo avuto (almeno) quattro grandi crisi sistemiche: 1) quella ambientale, da cui il riscaldamento globale; 2) quella degli stati nazionali, da cui le grandi e piccole migrazioni; 3) quella economica, da cui la redistribuzione della ricchezza e l’incalzante sperequazione; 4) quella sanitaria, da cui l’instabilità esistenziale.

Se focalizziamo l’attenzione solo sulla crisi in corso, l’ultima in ordine cronologico, a nostro avviso possiamo trarne due utili insegnamenti (uno antico, l’altro contemporaneo) e una sfida: tutti utili per il dopo, per un futuro che ci auguriamo diverso dal passato che il virus ha probabilmente separato, per sempre, dalla nostra vicenda esistenziale.

Primo insegnamento, quello antico: la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ovvero: il mio comportamento conta, perché ha effetti sul benessere altrui. Il lockdown sta facendo provare questa esperienza a un intero popolo, gli italiani, fin qui piuttosto restio al rispetto delle regole. La reclusione sanitaria ha fatto scoprire alla massa il valore del rispetto delle regole e il suo impatto sulla vita di ciascuno.

Secondo insegnamento, quello contemporaneo: se prima aveva un senso parlare di realtà effettiva e realtà virtuale, perché digitale e reale erano mondi separati o, al massimo, più o meno felicemente integrati fra loro, oggi non è così. Separare il piano dell’esperienza reale da quello digitale è questione tanto sensata quanto distinguere, in un cappuccino, il latte dal caffè. La massa ha scoperto che la vita è una e che gioca la partita in uno spazio dilatato, differente da quello di prima: una parte si tocca, l’altra si digita.

Mettiamo a sistema i due insegnamenti e vediamo che cosa potrebbe succedere.

Primo: rispettare delle regole di condotta comuni è un interesse individuale, non solo collettivo. Ergo: se non rispetto una regola, qualcun altro ne subirà le conseguenze; viceversa, se patisco situazioni difficili, è perché qualcuno, guidato dal proprio egoismo, non ha rispettato le regole.

Secondo: il campo da gioco nel quale queste regole devono essere fatte valere è diverso e più ampio di quello nel quale abbiamo giocato prima dell’intervallo fischiato dal Coronavirus. Quando scenderemo di nuovo in campo, sarà diverso perché diversa sarà la nostra conoscenza, esperienza e consapevolezza del terreno di gioco.

Sostituiamo, nelle condizioni sopra definite, l’espressione “stare in casa” con “pagare le tasse”, oppure con “gettare i rifiuti dove capita”, o ancora con “gonfiare i costi di un appalto”; sostituiamo il gesto di “uscire di casa” con altri, come “inquinare”, “corrompere”, “occultare”.

Quale sarebbe il futuro del Paese a seguito di un dopo così impostato?

Pensiamo a un dopo in cui il lavoro sarà, su pressione degli stessi lavoratori, ridisegnato sull’asse casa/ufficio (smart working, come si dice) grazie a una disponibilità di banda finalmente adeguata e di applicativi d’uso facili e potenti; a un dopo in cui la mobilità cittadina potrà essere alleggerita nei volumi, ridisegnata nelle modalità, distribuita nei tempi, perché resa intelligente dalla tracciatura dei percorsi; a un dopo nel quale gli esercizi commerciali, nella loro competizione verso i clienti, gareggeranno a modificare il loro servizio, spostandone interi blocchi sugli smartphone delle persone e sui sistemi di intelligenza artificiale.

Quale sarebbe il futuro del Paese a seguito di un dopo così impostato?

Fermiamoci qui e, finalmente, cogliamo il terzo punto che il Coronavirus mette in campo: la sfida.

Se il dopo tornerà ad essere una (brutta) riedizione del prima, senza sostanziali discontinuità, sarà perché avremo relegato questa esperienza a una (brutta) parentesi esistenziale e recuperato rapidamente ogni comportamento e abitudini di sempre ‒ proprio quelle che hanno contribuito al prodursi delle crisi del XXI secolo. Sarà perché avremo rifiutato la sfida del rieducare i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri atteggiamenti, affinché potessero vivere il nuovo piano di esperienza esistenziale che sta sbocciando.

Ma se, invece, il dopo sembrerà un posto migliore del prima, sarà perché avremo appreso, compreso e assorbito, i due insegnamenti della crisi e li avremo introitati in nuovi (e migliori) comportamenti.

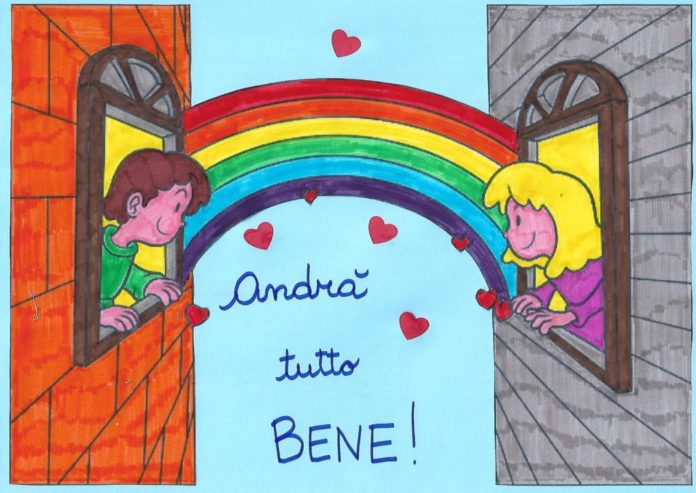

Allora, e solo allora, potremo dire di aver avuto ragione, in queste settimane, ad appendere lenzuola dalle finestre con su scritto: “andrà tutto bene”.