Potremmo riassumere nella parola “vulnerabilità” quanto avvenuto in questi mesi nel mondo con l’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19. Non era mai accaduto nella storia che oltre 3 miliardi di persone fossero coinvolte in provvedimenti di lockdown decisi da circa 200 paesi nel mondo, mentre l’economia globale ha fortemente rallentato e il Prodotto interno lordo dell’area dell’euro – secondo la presidente della Bce – potrebbe arrivare a diminuire fino al 12%.

Il virus Sars-Cov-2 ha messo in crisi i sistemi sanitari dei paesi più ricchi, l’economia e la finanza globale, provocando una pandemia che ha evidenziato quanto le nazioni tecnologicamente più avanzate siano fragili, vulnerabili, impreparate ad affrontare e prevenire eventi di questo tipo.

È la vulnerabilità il problema che la società contemporanea globale ha di fronte a sé, e su questo i governi del pianeta sono chiamati a dare una risposta, perché siamo di fronte ad un bivio tra modernizzazione e conservazione: avviare la ricostruzione dell’economia e del nostro sistema di sicurezza sociale ricominciando dalle identiche politiche pre-crisi o avviare un cambiamento radicale nelle politiche economiche, ambientali, energetiche, del lavoro, della sanità pubblica, della formazione, dell’Università e della ricerca per costruire un’economia più resiliente.

Abbiamo assistito, in questi mesi, ad una forte mobilitazione senza precedenti dei governi del mondo per contrastare la pandemia da Covid-19; ma altrettanto non è accaduto per altre emergenze, anche a maggiore intensità di danno, sia dal punto di vista del tasso di letalità sia di quello economico.

Il cambiamento climatico non è percepito come rischio globale anche se, secondo l’OMS, tra il 2030 e il 2050 provocherà 250mila vittime ogni anno.

Ogni anno l’Agenzia Europea dell’Ambiente, pubblica il rapporto sulla qualità dell’aria in Europa. Nel 2019 in Europa i decessi attribuibili all’inquinamento sono stati stimati in 412.000, mentre in Italia sono stati 75.200.

Il danno economico – stimato dall’EEA – causato dall’inquinamento oscilla, in Italia, tra un dato minimo di 47 miliardi di euro l’anno e un massimo di 142 mentre, a livello europeo, il danno è di 330 miliardi di euro sino ad un massimo di 940.

Secondo l’OMS le punture di zanzare causano la morte di 725.000 persone ogni anno, mentre la malaria provoca 405mila decessi.

Questi esempi e numeri pongono una domanda: perché i governi del mondo non affrontano con la stessa determinazione con cui si sta affrontando l’emergenza Sar-Cov-2 la questione ambientale che è strettamente legata alla diffusione della pandemia, come è ormai dimostrato da molti studi scientifici? La deforestazione, ad esempio, ha favorito la diffusione del virus Nipah e della malaria.

Alcuni giorni fa, al Polo Nord, si è registrata una temperatura di 20 gradi centigradi in più rispetto alle medie stagionali ma la questione ambientale, e quella del cambiamento climatico, non sono percepite come un pericolo imminente dalla popolazione e dai decisori politici, determinando un irresponsabile immobilismo da parte di molti governi del Pianeta – i quali fanno saltare gli accordi ONU sul clima – e da un’informazione che, almeno nel nostro Paese, non esercita un ruolo pubblico di pressione.

Nella popolazione non c’è una percezione del rischio delle conseguenze del cambiamento climatico e delle crisi ambientali le quali sono strettamente legate anche alla diffusione di epidemie da microrganismi patogeni. Allo stesso modo, in molti decisori politici gli interessi legati a vecchi sistemi produttivi obsoleti e alle lobby dei fossili condizionano, ancora oggi, scelte di governo. Le conseguenze del climate change saranno gravi se non affrontate in modo sistemico: la carenza di acqua potabile, l’aumento dei livelli dei mari, la desertificazione, l’inquinamento non sono un problema del futuro, ma di oggi.

Il cambiamento climatico, attraverso l’innalzamento delle temperature, favorirà il trasferimento di patogeni, anche letali (come ad esempio le zanzare), dai luoghi tropicali nelle aree dei cosiddetti “paesi più ricchi” (Europa o Stati Uniti): nessuno sarà immune.

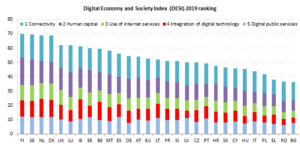

Torniamo al quesito iniziale: modernizzazione o conservazione per il futuro post-Covid? Di fronte alla sfida che abbiamo davanti a noi c’è, nel nostro Paese, chi ha proposto – come il Presidente della regione Liguria –di eliminare i certificati antimafia e i vincoli paesaggistici per rilanciare l’economia; altri vorrebbero condoni edilizi e fiscali. C’è un’arretratezza culturale della politica nel nostro Paese che ne ostacola la modernizzazione. La Germania, nello scorso mese di aprile, ha prodotto il 60% di energia elettrica da energie rinnovabili, mentre l’Italia è tra gli ultimi posti in Europa sulla diffusione dell’economia digitale. La modernizzazione del nostro Paese può dare una risposta alle crisi ambientali e sanitarie, rilanciare l’economia creando nuova occupazione dalla conversione ecologica e rappresentare l’alternativa – anche politica – alla conservazione dello status quo.

Angelo Bonelli è Coordinatore nazionale dei Verdi