Il mio primo incontro con Carmelo Cedrone risale a circa sedici anni fa, quando entrambi insegnavamo nel plesso di Pomezia dell’allora Facoltà di Scienze Politiche de “La Sapienza”. Fu motivato dalla sua curiosità intellettuale di docente di Politica economica europea di comprendere come mai il collega docente di Diritto internazionale, insegnamento che al tempo impartivo, fosse così interessato a parlare dell’Unione europea e, soprattutto, delle sue prospettive istituzionali, mentre il collega docente di Diritto dell’Unione europea esprimesse su quest’ultima un pensiero critico, per usare un eufemismo. Avendo immediatamente compreso che la mia esperienza quasi ventennale, presso la Corte di giustizia a Lussemburgo, mi portava inevitabilmente a privilegiare la ricerca di soluzioni praticabili piuttosto che gli aspetti di teoria generale, iniziammo da allora un fitto dialogo, che proseguì nei locali romani de “La “Sapienza”, una volta cessati i corsi pometini. Mi metteva al corrente della sua attività in seno al Comitato economico e sociale europeo (CESE), di cui è stato autorevole componente per un decennio, e dell’avanzamento del lavoro monografico cui stava attendendo[1]. Erano incontri e conversazioni “tra pari”, nel senso che egli mi spiegava, da par suo, la politica monetaria e quella economica dell’Unione, colmando mie gravi e storiche lacune (non a caso, l’unico esame che avevo dovuto ripetere all’Università era stato quello di Economia politica). Dal canto mio, gli illustravo le implicazioni giuridico-istituzionali delle diverse scelte compiute a livello di Unione. Un punto di incontro e di comune conoscenza era invece l’esame degli aspetti concernenti la politica sociale dell’Unione, sulla quale aveva maturato un’esperienza approfondita, prima in sede sindacale e poi al CESE, mentre io mi ero imbevuto dei preziosi insegnamenti di Federico Mancini, nei diciassette anni di intensa collaborazione a Lussemburgo presso la Corte europea di giustizia.

Quando, cessato il suo mandato al CESE, Carmelo Cedrone decise di dar vita al Laboratorio Europa, in seno all’Eurispes, era naturale che mi chiamasse a collaborare, chiedendomi di verificare soprattutto la fattibilità giuridica delle proposte che formulava a getto continuo, fin quando le forze glielo hanno consentito. L’Eurispes ha meritoriamente raccolto i suoi scritti in un Dossier, che ha per titolo Riflessioni sulla prospettiva europea. Vale la pena ricordare che il periodo preso in considerazione dal Dossier abbraccia il sessennio 2017-2022: arco temporale che, per quanto riguarda l’Unione, ha visto alternarsi due Commissioni Europee (guidate, rispettivamente, da Jean-Claude Juncker e da Ursula von der Leyen), e due Legislature, a cavallo delle elezioni del 2019, mentre, per quanto riguarda l’Italia, incrocia pure due Legislature (la XVII e la XVIII) e ben quattro Governi (Gentiloni, Conte I, Conte II e Draghi). Va detto che egli riponeva notevole fiducia nell’operato di Mario Draghi e ricordava volentieri le parole da lui pronunciate nell’intervento programmatico al Senato del 17 febbraio 2021: «Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell’Unione europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremo essere». Delle proposte contenute nel Dossier, frutto di note personali di Carmelo e di documenti collegiali, che tuttavia partivano sempre da qualche sua intuizione o suggestione, toccherò solo, e anche molto brevemente, taluni aspetti giuridico-istituzionali, sia a trattati costanti sia mediante la loro revisione, profili sui quali, come ricordato, più frequenti erano i nostri colloqui, trasformatisi, al tempo della pandemia, in interminabili conversazioni telefoniche.

Carmelo Cedrone e i fondamenti di costruzione europea

Preliminarmente è opportuno riassumere, in termini generali, il suo pensiero sulla costruzione europea, quale emerge chiaramente dai suoi contributi. Per farlo cercherò di utilizzare, nella misura del possibile, le stesse parole impiegate da lui negli scritti contenuti nel Dossier in modo da far risaltare esattamente il suo pensiero.

Punto di partenza è l’amara constatazione che non è più il tempo «dei piccoli passi; passi lentissimi, eterni, di altre epoche», che hanno accompagnato questi 70 anni del percorso europeo. Invero «non solo gli strumenti giuridici creati a Maastricht si sono dimostrati inesistenti o insufficienti, ma è mancata la volontà degli Stati membri riuniti nel Consiglio di provvedere per tempo utilizzando gli strumenti esistenti». Se questa è l’inesorabile diagnosi, appariva indispensabile, per Carmelo, «un cambio di passo dell’Unione, un punto di rottura politico con il passato», necessario per «avviare un processo di rinascita, che porti ad una vera e propria unione politica, con una forte base democratica in grado di arrestare il declino europeo». Oggi, infatti, – egli osservava – l’Unione è«un’entità confusa, difficile da definire, da decifrare sia dal punto di vista giuridico-istituzionale sia politico (…). È una sorta di “mostro” a due (o più) teste, ma senza regia; tanti i movimenti scomposti dietro i quali traspare un vuoto che va assolutamente riempito (…). Il grande sforzo di costruzione dell’Ue ha prodotto risultati modesti, parziali, confusi e, nel caso dell’UEM, ancora del tutto insufficienti». Infatti – rilevava – «così com’è oggi, l’Unione ha superato la sua “fase confederale”; è andata oltre, con l’elezione diretta del Parlamento europeo e con la priorità data al diritto europeo su quello nazionale, ma poi si è fermata, non siamo ancora in presenza di uno “Stato federale”. Siamo di fronte ad un coacervo giuridico e politico incomprensibile a molti».

È stata costruita – aggiungeva – «una casa confusa, ingovernabile, senza tetto o con un solo pilastro, dimenticando coloro che vi abitano. Infatti, i grandi problemi derivanti dalla introduzione della moneta unica (non comune), sono stati derubricati e ridotti a problemi contabili, nell’ambito del principio economico “ordo-liberale”, imposto come un’ideologia. Una impostazione inaccettabile, da correggere per rimettere “la persona”, l’umanesimo senza aggettivi, al centro del progetto e dell’iniziativa europea». «L’UEM – osservava – è risultata (…) una unione imperfetta, come la crisi ha ampiamente dimostrato, con gravi limiti giuridici ed economici, nella quale gli Stati membri continuano a crescere in maniera divergente e a mantenere l’autonomia delle politiche economiche e fiscali».

Carmelo Cedrone, “ripartire dall’Eurozona”

Ciò che invece per Carmelo Cedrone era, ed è, necessario è la messa in cantiere di «una unione di Stati che definiscono ed assumono una identità politica e sociale, su base ‘costituzionale’, democratica, ad ispirazione federale e che indichi, con chiarezza, quali materie (quali politiche e quali poteri) vanno alla “federazione” (nuova unione) e quali no, suddividendo le sovranità e dando così inizio ad un demos europeo». Le vicende recenti, compresa la guerra scatenata dall’aggressione armata della Federazione Russa all’Ucraina nel febbraio 2022, ci portavano naturalmente ad affrontare le tematiche collegate alla politica estera e di sicurezza comune. Convenivamo che, a trattati costanti, si può procedere in materia ricorrendo ancora a forme di cooperazione strutturata permanente. Tuttavia, per lui «una compiuta politica estera e di sicurezza comune europea potrà essere realizzata solo quando l’integrazione europea avrà raggiunto un assetto interamente federale. La politica estera non è, infatti, una politica circoscritta a un settore, ma è la risultante di tutti gli interessi e di tutte le altre politiche di un paese. Per queste ragioni l’Unione dovrebbe cambiare l’assetto decisionale e condividere la sovranità anche su queste politiche».

La sua visione dell’attuale situazione dell’Unione europea è estremamente razionale. Diceva che «abbiamo già “due Unioni”,cioè un’Unione a due velocità o con due finalità, quella a 27 e l’Eurozona», che costituiscono «un ibrido tra Unione Federale e Unione inter-statale». Per lui era invece fondamentale ripartire dall’Eurozona, sapendo però «che, così com’è, l’Eurozona è un’Unione monca, imperfetta, con pochissimi poteri, molto limitata nelle sue azioni e senza capacità decisionale democratica ed autonoma; un vulnus molto grave», che deve essere «sottratta dalle mani dei ragionieri e finalmente trasferita alla politica. Servirebbe un nuovo patto fondativo per un’Europa sempre più stretta, ma multipla e pluri-identitaria. Un nuovo “patto”, che tenga conto (come avvenuto nel sistema Usa) che gli Stati non possono essere annullati in una sorta di super-Stato, azzerando millenni di storia europea (che gli Stati americani non avevano). Un principio “federale”, leggero, che va applicato alle materie che si decide di condividere (com’è stato fatto per la moneta, anche se ancora non completamente), lasciando il resto alla sovranità degli Stati. Creare, cioè, – come diceva – un’Unione politica “sovrana” di Stati sovrani, su basi federali, ispirata al “vento” di Ventotene; convinti che l’identità e la fiducia reciproca, sono i principali problemi attuali degli europei: una questione prettamente politica e, pertanto, con la politica va risolta». Occorre, dunque, avviare «un processo di democratizzazione dell’Eurozona, un passaggio obbligato per superare i limiti di Maastricht (…). Ciò potrebbe avvenire (…) attraverso lo sdoppiamento del Parlamento (ad esempio, con l’elezione di una grande Commissione per l’Eurozona) che legifera, insieme all’Eurogruppo, sulle materie specifiche riguardanti tale area, per realizzare una vera Unione economica e di bilancio, un’Unione sociale ed un’Unione politica, superando così l’attuale deficit democratico dell’Eurozona»

Una Unione europea come coesistenza di tre cerchi

Nella visione di Carmelo Cedrone, a regime, dovrebbero coesistere tre cerchi, con differenti attori e altrettante distinte competenze. Il primo comprenderebbe l’Unione politica di ispirazione federale, aperta agli Stati membri volenterosi, cioè un’avanguardia degli attuali 27 Stati membri; il secondo vedrebbe «una Unione o Area del Mercato Unico, per gli altri paesi che non condividono questo approccio dell’integrazione, sostanzialmente comprendente l’Unione attuale senza l’euro, sulla base delle norme vigenti», al cui interno potrebbe pure tornare il Regno Unito, argomento quest’ultimo sul quale le nostre idee non coincidevano, dato che addebitavo al governo di Londra la responsabilità principale della diluizione della costruzione dell’Europa politica. E, infine, il terzo cerchio che, per lui, anche sulla scorta delle indicazioni del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022, avrebbe potuto comprendere una “Confederazione-Comunità Politica Europea”, vale a dire una «piattaforma di coordinamento politico per i paesi europei di tutto il continente, al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione sulle questioni di interesse comune, senza sostituire le politiche e l’autonomia decisionale dell’Unione».

Nelle nostre conversazioni discutevamo molto spesso della figura del presidente dell’Unione politica. Gli avevo spiegato che, a trattati costanti, mi pareva improponibile la tesi, spesso avanzata anche autorevolmente, di unificare il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea. Nel nuovo patto fondativo costituzionale tra i paesi volenterosi, sottoposto a referendum, da lui proposto in un primo tempo, il presidente dell’Unione politica «avrebbe anche presieduto l’esecutivo. La sua elezione, al di là di quanto avviene attualmente, sarebbe potuta avvenire da parte di elettori eletti sulla base di “collegi statali” (o direttamente dal Parlamento). Sarebbe il rappresentante “legale” dell’Unione, anche negli organismi internazionali». In tale ottica «il Consiglio Europeo (il Vertice) potrebbe essere abolito o, al più, potrebbe mantenere una funzione di coordinamento. A livello di governabilità», proponeva quindi «l’elezione di un presidente e due vice presidenti dell’Unione politica, unificando le due presidenze attuali; la nomina di un vero governo dell’Unione politica, con ministri competenti e forniti di alta autorevolezza etico-morale». Peraltro, nell’ultima fase delle sue riflessioni (18 maggio 2022), i suoi interrogativi erano aumentati, probabilmente anche in relazione alle perplessità che man mano avanzavo. Si chiedeva, infatti, dubitativamente, se fosse opportuno unificare la presidenza dell’Unione, se fosse bene che il/la presidente dell’Ue fosse anche il/la presidente dell’Unione Politica e se potesse altresì presiedere la “Confederazione” – qualora si procedesse in tal senso – oppure se fosse meglio tenere le presidenze separate.

Il MES come meccanismo per la stabilizzazione del debito

Ci sono poi, nel suo pensiero, dei passaggi del Dossier che meritano un’attenta considerazione nel momento presente. Ad esempio, quelli relativi al Meccanismo Europeo di Stabilità (il famigerato MES, di cui il nostro Parlamento sarà a breve chiamato ad occuparsi, dato che per perfezionare o meno le modifiche concordate il 14 giugno 2019 in sede di Eurogruppo manca soltanto la ratifica dell’Italia). Per Carmelo Cedrone era possibile sia «rendere operativo e rafforzare il MES, al di là della logica intergovernativa, in attesa che si arrivi al “bilancio unico” dell’Eurozona» sia «trasformarlo in Fondo Monetario Europeo per potenziarne il ruolo di garanzia, con un sistema di votazione a maggioranza, simile a quello vigente per la BCE, evitando che diventi uno strumento di verifica dei bilanci dei singoli Paesi, al di fuori di qualunque controllo democratico» sia ancora farlo «fungere da meccanismo per la stabilizzazione del debito, convertendo una quota di obbligazioni degli Stati nazionali in obbligazioni Ue (Union bond), senza la necessità di introdurre garanzie in solido». Al riguardo, la sua critica al MES era corrosiva. L’averlo, infatti, «inserito, come il fiscal compact, in un nuovo Trattato, fuori da quello europeo, quindi anche della zona Euro, era un aborto giuridico e politico, in quanto esclude la Commissione Europea ed il Parlamento europeo da ogni intervento in questo àmbito. Opera tra paesi come fossero estranei l’uno all’altro, senza legami e con monete diverse, come avviene per il FMI a livello globale. Potrebbe essere adatto a fornire aiuti e regolare rapporti tra l’Eurozona ed il resto dei paesi dell’Unione che non hanno adottato l’Euro. Presta denaro ai paesi in crisi, solo a giudizio del suo comitato tecnico di gestione, a condizioni molto severe, per cui potrebbe essere più conveniente ricorrere al mercato, a prestiti “esterni”, in anticipo sull’eventuale crisi. Sembra fatto più per proteggere i paesi forti dai rischi e non per aiutare quelli più deboli e/o in difficoltà. Anche nella prospettiva che fosse trasformato in un eventuale Fondo Monetario Europeo, non avrebbe potuto essere ancora ispirato alla condizionalità e non alla convergenza; né il suo processo decisionale potesse essere basato sul diritto di veto di uno o più Stati, rafforzando così il metodo intergovernativo, quando invece servirebbe un sistema di voto più democratico, come avviene già nella BCE». Da un punto di vista più generale, criticava apertamente l’attuale sistema decisionale dell’Unione, che considerava “antidemocratico ed artificioso” e tale anche da offrire «l’alibi ai paesi per restare fermi su molte questioni vitali, con il pretesto che è difficile, o inopportuno, modificare il Trattato» e rilevava, al contempo, che quando, invece, «si è trattato di imporre misure economiche più restrittive e controproducenti del Patto di stabilità, come il fiscal compact, si era fatto ricorso ad un nuovo Trattato».

Per Carmelo Cedrone nessuna Europa senza l’Italia, la Germania o la Francia

Circa gli schieramenti tra i Paesi europei, entrambi ritenevamo che «nessuna Europa potrà esistere senza l’Italia, la Germania o la Francia. Perciò è all’interno di questi paesi e degli altri che condividono l’idea, che vanno ricercate le forze politiche, economiche, sociali e culturali che vogliono veramente imprimere una svolta all’Unione attuale, senza nascondersi, come in passato, dietro un europeismo generico, facendo un grande sforzo per coinvolgere i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni che rischiano di essere assenti – allora come ora – dalla campagna elettorale europea del 2024».

L’aggravarsi della sua malattia ha interrotto, durante l’estate scorsa, i nostri confronti telefonici. Non abbiamo così avuto il tempo per valutare le posizioni sull’Europa dei partiti e movimenti politici che si sono presentati alle recenti elezioni politiche nazionali. Mi avrebbe fatto piacere di raccogliere – come è capitato spesso in passato – i suoi arguti commenti sulle valutazioni che stavo maturando[2]. Mi mancano molto le conversazioni con Carmelo, dipanatesi per oltre cinque lustri, mi manca assai la sua appassionata, approfondita e disincantata ricostruzione delle virtù e, al contempo, delle debolezze del processo di unificazione europea. Non ho perso soltanto un collega ed un amico carissimo, ho perso soprattutto chi, anche di fronte ai fallimenti, aveva sempre una nuova idea per far avanzare la riflessione sui comuni temi della costruzione dell’Europa politica.

*Professore ordinario f. r. di Diritto dell’Unione europea Università “Sapienza” di Roma

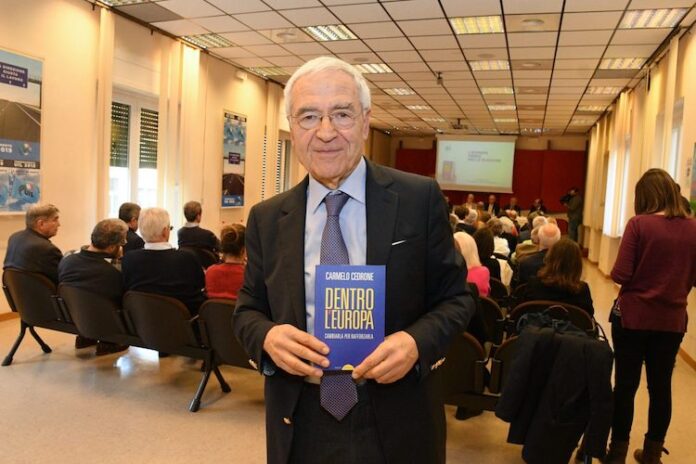

[1] Cedrone C., Dentro l’Europa. Cambiare per rafforzarla, Ponte Sisto, Roma 2019.

[2] Curti Gialdino C., Il Governo Meloni e l’Unione europea: gli esordi del nuovo Esecutivo, in federalismi.it, n. 33, 14 dicembre 2022, pp. 1-48.